人们对地下水的诉求,归根结底会落实在地下水的流量上:供水井每年可开采水量是多少?矿井排水需要配置多大功率的水泵?含水层每年的地下水可开采量是多少?多大量的地下水受到了污染?处理多少吨的地下水才能使其水质达到标准等等。

比较容易观测的是地下水排出地表的流量:开采井或排水井的出水量可以直接安装水表或使用堰箱进行观测;比较集中的泉水可以在出口设置堰渠,观测过水高度并通过经验公式换算为流量;有些地下水排泄地带与地表水混流而不易观测,这时可以分别观测排泄区上下游的河道流量进行差减得到地下水的排泄量。

地下水在同一含水层中的径流量是地下水科学的主要研究对象。人们习惯于使用线性关系将地下水径流量与地下水力坡度联系起来,这一关系被称为“达西定律”,是地下水科学中最为基础的科学定律。达西定律中引入了一个虚构的参数“渗透系数(K)”用来描述含水层的导水性质。含水层的渗透系数大时,其导水性能好,单位水力坡度所维持的地下水流量也相应更大。虽然达西定律从定义上描述的是地下水的水平运动,但它同样适用于开采井周围的径向地下水流。事实上,渗透系数最常见的测量途径就是在开采井内维持一定的抽水速率,通过观测当地水力坡度的变化来反推含水层的渗透系数,这一过程被称为“抽水试验”。当进行足够多的抽水试验后,我们就对当地含水层的渗透系数分布情况有了宏观上的认识。这时,只要定时观测当地监测井中的地下水位,就可以获得相应的水力坡度信息,再加上对含水层渗透系数的了解,我们就可以概略的把握地下水的径流量。若要进行更精细的流量计算,则可以将空间和时间离散化进而建立地下水数值模型, 这样可以得到模型内任意位置上的地下水流动状态。值得注意的是,地下水数值模型在本质上是对现有信息的内插和外推过程,其产生的数据与现场试验获取的数据有本质区别,应审慎对待和使用。

一般来说,地下水的流动速度很慢,常见含水层的渗透系数范围是每天几个厘米到几米之间。特殊情况下地下水的流速可以很快,粗粒的沙质含水层流速会大一些,可以达到每天几百米;岩溶含水层就更了不得,最高可以达到每天好几公里甚至更高。

地下水在不同含水层之间的交换量是更加难以直接测量的物理量,例如基岩山区地下水向山前冲积平原含水层的侧向补给量、潜水含水层形成降落漏斗后深层承压地下水向上的补给量、断层导水带与周边基岩地下水之间的交换量等。这些流量信息几乎不可能进行直接观测,通常的做法还是将其转化为线性的达西问题进行间接观测,或者根据水均衡的原则通过观测其它水量进行差减。在水文地球化学研究充分的情况下,有时可以通过使用某些化学物质的含量作为示踪剂而得到不同含水系统间水量的交换信息。

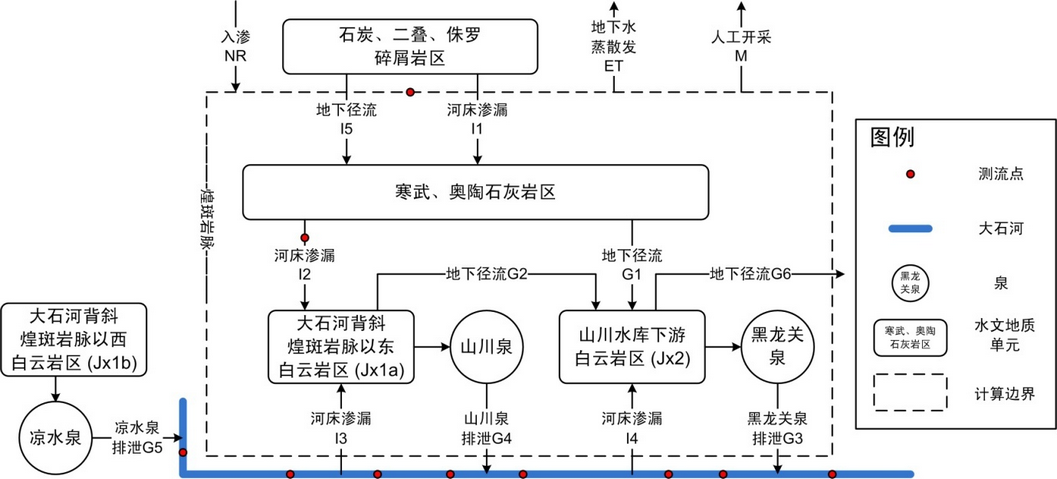

地下水资源量的计算是一项定量考察地下水的经常性工作。图为北京市房山区黑龙关泉域范围内的地下水均衡框图,地表水流量、井泉的排泄量、降雨量、河床渗漏量等是容易观测的水量,通过观测这些水量,同时根据当地水文地质条件建立地下水均衡概念模型,就可以推算出不易直接观测的地下水入渗量,也就是区域内地下水资源量,从而为北京市的国民经济发展提供基础性支持(图片来源:北京市岩溶水资源勘查评价报告,2013)

地下水的补给量是及其重要但最难以捉摸的地下水流量信息。在山区,地下水的补给受地形、气象、植被、土壤、水文、地质等多重因素共同控制,而这些因素又处处不同,所以基于下垫面研究的补给类观测方法所能提供的信息量有限。实际工作中最常采用的测量山区地下水补给量的方法是将其等价为流域内地下水的排泄量,前提是有足够长的数据系列来抵消地下水存储量的变化。山区地下水排泄量一般包括:河川基流量、山前侧向流出量、地下潜流量、未计入河川径流的泉水流量、潜水蒸发量、以及地下水开采净消耗量等。河川基流量的测量技术最为成熟,所以一般选取水文地质条件清楚,补给边界明确,流域出口存在有效阻水机制造成地下水全排泄的,以河川基流排泄为主的山区进行地下水补给量的测算。

与山区相比,平原区的地下水排泄过程较为复杂,而入渗补给过程相对简单,不能将补给量一概等价为排泄量进行测量,应根据具体情况灵活设计观测方案。