人要心灵澄明,就得时时读书,不断补充新知识,才能达到新境界,所谓“问渠哪得清如许,为有源头活水来”。水是活跃的环境因子,单纯研究此时此地水的流动,往往流于肤浅;若要深刻理解水的流动,还要在空间上向上,时间上向前,追溯水的来源,这就形成了流域的概念。

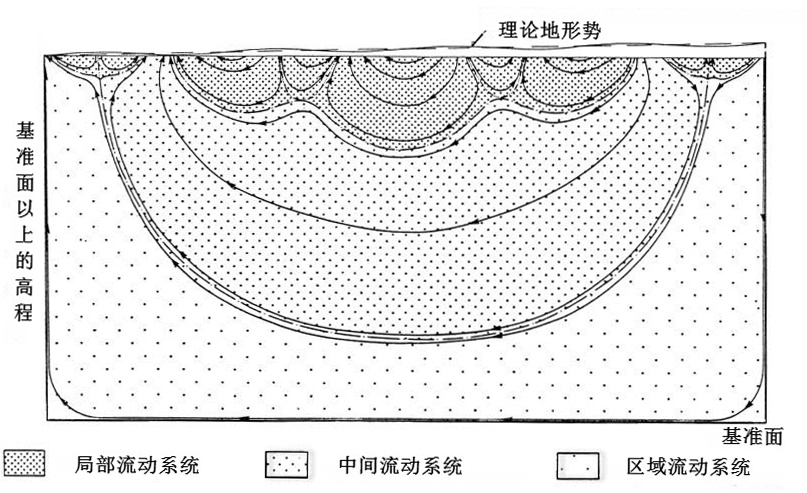

在托特之前,人们认为在一个含水系统中,地下水总是从地势最高的地方沿近似水平的方向,朝着地势最低的地方流动。然而托特使用三角函数的波动来近似地势的起伏,以精妙的形式给出了区域地下水流场的解析解,证明了地下水是向着所有局部低点流动,而非仅向区域最低点流动。这样就形成了多级地下水流系统,级别之间的流动形态和时空尺度都各不相同(根据Toth,1963)

地表水流域较容易认知,只要追踪干支流河道,流域就展现得很清楚。人们对地下水“流域”的认识则要晚很多。起初,打井取水只注意水井附近含水层的局部,区区几口井之间的关系也很难说得清楚。工业革命以来,人类的生产力大大提高,需水量和开采能力也飞速增长,井群长期采水使地下水位不断降低,于是人们认识到含水层中的水是相互联系的。长期大量开采地下水,不仅降低了区域的地下水位,而且导致地面沉降、河流断流、湿地消失、海水入侵、植被退化等问题。这时人们才意识到,地下水虽然反应缓慢,但它却是一个内在统一的整体,结结实实地连接着人类的生存环境。这时就有必要考察地下水的“流域”,也就是地下水系统。

地下水在本质上仍然受重力场控制,所以其流域与地表水流域有许多相似之处,尤其是在地形起伏较大的山区,地下水的流域与地表水的流域常常是重合的。在这种情况下,地下水在上游接受补给,沿地形起伏向下游径流,最后在排泄区汇集排出地表,自成一个相对独立的地下水流系统。处于同一水流系统的地下水,往往具有相同的补给来源,相互之间存在密切的水力联系,形成相对统一的整体;而属于不同地下水流系统的地下水,则指向不同的排泄区,相互之间没有或只有微弱的水力联系。显而易见,清楚地了解地下水系统划分是地下水工作的基础和前提;如果对地下水的补给、径流、排泄条件都不清楚,合理使用和保护地下水资源就无从谈起。

地质条件千变万化,而地下水总是挑选最易通过的途径流动,这种“短路”现象常常会扭曲地下水的流动状态,使其变得更为复杂,所以前面提到地下水和地表水分水岭重合的情况仅仅是特例,不重合才是常态。地表上的江河水系基本上呈平面状态展布;而地下水流系统往往自地表面起可达地下几百上千米深处,形成空间立体分布,并自上到下呈现多层次的结构,这是地下水流系统与地表水系的另一个明显区别。不仅如此,地表水的干支流是“线流”,一般比较集中和稳定,可以通过大量集中的工程措施改变其流动方向和状态;地下水的流动是“场流”,比较分散且容易波动,在气候变化、补给条件变化、或者人为开采条件的影响下都会发生变化,这种变化有时会非常剧烈,甚至会引发原本隔离的地下水系统间的地下水袭夺现象。

地表江河不断汇聚,可以在同一时间尺度内组合成面积广达几十万乃至上百万平方公里的大流域系统。地下水流动的阻力大得多,流域范围的扩大会引起时间尺度的量级提升,超出人类的认知范围,所以实践中认定的地下水流域范围一般比较小,而且存在流域嵌套的现象,小尺度内的地下水流向常常与区域尺度的地下水流向不一致。根据托特的研究,在性质均一的含水层中,仅受地形的控制就可形成多级地下水流系统,其流动形态和时间尺度各有不同。