当污染物进入河流时,由于河水的水动力循环非常活跃,污染物的混匀时间很短,其过程也不易干预,人们很少会花费精力去研究污染物在河道内特定时间的分布规律。地下水污染则由于运动缓慢而不同,从污染产生到受污染地下水出露并造成实质性损害尚存一定时间。在目前的科学技术发展条件下,可以在对地质介质、水文地质条件、污染物特征的调查和分析基础上,通过科学的预测手段,预测地下水污染的去向和影响规模。同样由于地下水污染进程缓慢,根据下游保护目标的敏感程度,可以对地下水污染的自然运移过程进行人为工程干预从而减轻损害,这也是地下水污染防治工作的理论依据。

既然地下水污染调查必要而又可行,那么接下来要考虑的就是如何有效地对地下水污染进行调查。正如儿童永远渴求更多关爱,老人总是希望青春再来,如果我们询问地下水污染调查人员最需要什么,答案几乎肯定是“更多更好的数据”!污染物在地面之下的三维空间中缓慢运动,要准确把握这一动态需要大量的实际观测数据。到目前为止,进行地下水污染调查的主要依据仍然是钻孔以及基于钻孔进行的各种观测和试验,这种点状的信息源注定是稀疏的,在革命性的新技术来临之前,可以预见这一价格门槛高企的手段仍将是主流。也就是说,在相当长的一段时间内,地下水污染调查的主要矛盾仍将是高昂的调查费用和相对缺乏的数据之间的矛盾;专业人员面临的主要挑战也将是如何使用有限的工作预算获得尽可能多的污染信息。

地球物理方法(物探)因其无破坏性、可遥测地下介质多种特性的三维变化、效率高、成本低等特点,在国内外地下水研究中受到青睐。20世纪60年代以前,物探方法的应用集中在找水方向,很少用于污染领域。欧美发达国家从70年代起对地下水污染的关注为物探方法的应用提供了新市场。实践证明,物探方法在地下水污染调查方面大有用武之地。但不可否认,我国物探领域在基础理论、方法创新、新设备研制、标准试验场建设等方面,与发达国家存在较大差距,相当多的地下水科学家和工作者对物探手段仍然存在偏见,认为其“不准确、不可靠”的大有人在。

地下水污染调查的核心内容,不外乎搞清楚“有没有污染?严重与否?污染从何而来?向哪里去?”这几个问题。第一问解决污染的筛查与识别,第二问探寻污染的程度和范围,第三问诊断污染责任的归属,第四问指导污染防治的方向。

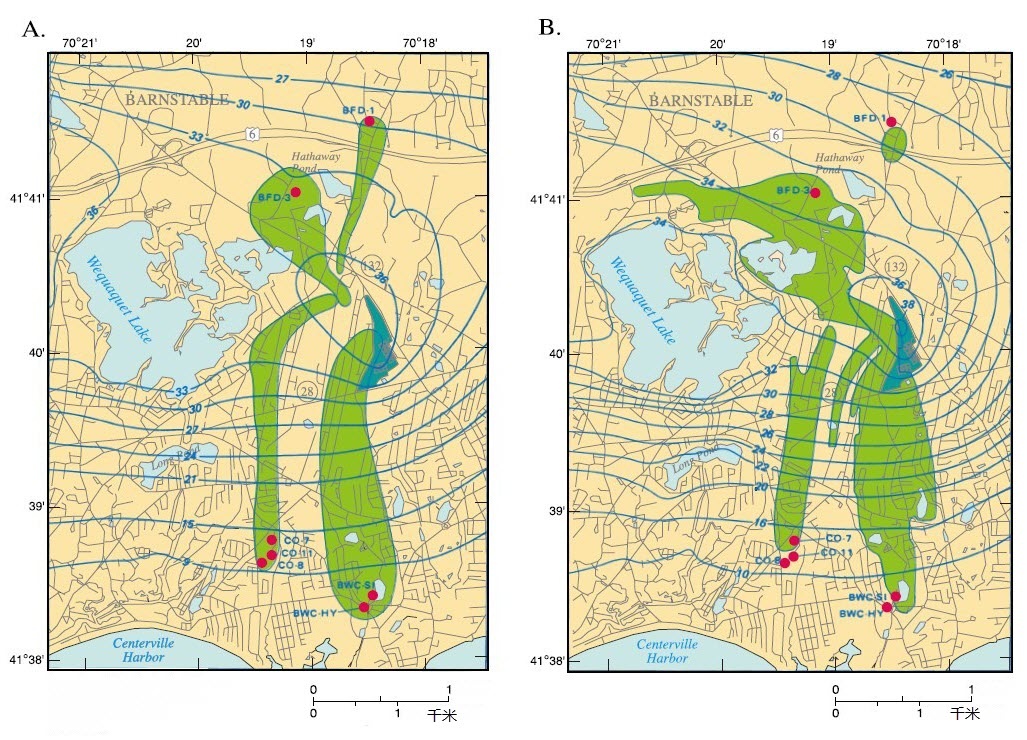

地下水污染调查的关键步骤是建立正确的场地概念模型,上图为对同一区域采用不同的概念模型得到的捕获区结果。图中浅绿色区域为红色抽水井所对应的污染捕获区。图A将区域概化为二维单层模型;图B为三维多层模型。显而易见,概念模型不同有可能产生类似的地下水流模拟结果,但体现在污染物运移方面其结果可能大相径庭。(图片摘自www.usgs.gov)

由于经常性的数据缺乏,地下水污染调查常常是从一个假说出发,通过实地验证从而修正和丰富此假说,透过现象看本质的过程,毛泽东在《实践论》中提出的“去伪存真,去粗取精,由此及彼,由表及里”的方法论在这里完全适用。所谓 “现象”就是我们手头掌握的区域信息、钻孔信息、物探成果、水文监测、环境监测、水文试验数据等资料。所谓“假说”,就是科学工作者根据现有资料提炼出的污染场地的概念模型,包括了铁轨——含水系统的地质构架、列车——地下水的运动特征、和乘客——污染物随地下水的迁移。开始,人们只有“几个通缉犯正在乘火车潜逃”(在某处井水中发现不明污染物)这样粗陋的概念模型。通过有针对性的调查,发现列车正行驶在京广线上(区域含水层结构),罪犯是三个操方言的诈骗团伙(主要污染物识别和筛查),位于火车的第七节车厢(污染物所处的特定含水层及其扩散范围),从郑州上车(污染来源),准备在广州下车(污染物的潜在受体)。如此往复对概念模型进行细化,方能最终制订出万无一失的抓捕方案(地下水污染防治方案)。可见,地下水污染的调查是理论与实践、室内工作与室外工作、假说与验证相互迭代,不断深入,不断细化的过程。

地下水污染是地下水的流动场与污染物的浓度场耦合而产生的结果,前者是载体,后者是核心,密不可分。但由于二者存在一大一小、一公一私的区别,在实际工作中常常被区分甚至割裂开来。所谓大小,即地下水的流动具有区域性,往往补给区和排泄区相隔甚远而具有内在联系;而污染区域只占完整水文地质单元中的一小部分。调查地下水污染时既要兼顾区域性地下水流动状态,又不能无限外推,把污染调查变成地下水调查,况且基础水文地质调查是必须也只能由政府推动的大型工程,所以地下水污染调查必须建立在充分收集已有水文地质普查成果的基础上进行,还要充分利用场地周边已有的钻孔和其他现有设施。所谓公私,即地下水的流动场具有公共属性,其调查属于国家职能的一部分,结果也利国利民;而污染物的产生和责任认定往往牵扯个人和小团体的私利,所以这两类工作在融资和管理方面都存在明显的区别。再加上我国很多污染主体是政府或明或暗所主导或支持的企业,调查单位反倒是仰人鼻息的市场群体,最终造成利益格局错综复杂,第一线工作人员不知所措,亟需正本清源。

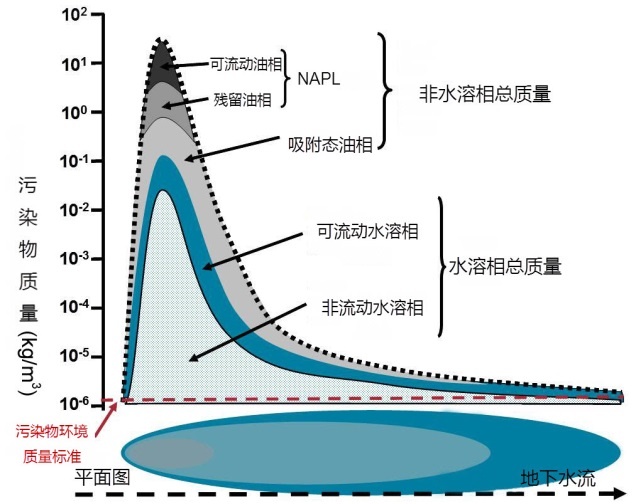

油类污染物进入地下后形成水-土-气-油四相的复杂系统,大大提高了污染调查的难度。图为地下有机污染的典型质量分布图,由高到底分别为可流动油相、残留油相、吸附态油相、可流动水相、非流动水相。人们在下游监测井中检测到的污染物通常属于可流动水相,但由于其通常只占地下总污染质量的一小部分,仅关注此部分污染极易造成舍本逐末,事倍功半的后果。

地下水污染不是凭空而来,抓不住污染源就抓不住问题的实质,所以尽管很多情况下地下水污染源并非水相,但工作人员仍需花费大量精力进行调查。绝大多数地下水污染源于地面附近的土壤污染,由于土壤对污染物有滞留作用,在雨水淋滤条件下会缓慢释放从而形成长期稳定的污染源,所以地下水污染调查通常要辅以土壤污染调查。此外,非水相油类(NAPL)污染也常常可以充当“缓释”污染源。有些油比水轻(LNAPL),会向下穿过土壤层“漂浮”在潜水面之上,被周边经过的地下水缓慢溶解;有些比水重(DNAPL),就直接穿过含水层滞留在其底板附近,而且沿途会遗留油团,此类污染行踪更加诡秘,常常令人头疼。