地下水与含水介质长期接触,携带了大量信息,所以人们常常出于各种目的采集地下水样品进行化学分析,进而获取有用信息,例如:此地下水从哪里补给?何时补给?是否适合饮用?是否受到人类活动的影响甚至污染?修复工程是否有效等等。

地下水的采样工作多数情况下是在井中进行的。当我们对一口井抽水时,首先流出的是井管内部的存水,随后是筛管外滤料层中的存水,最后才是从其导通的含水层中流出来的新鲜地下水样品。毫无疑问,在任何情况下,地下水的采样目标都应该是存在于含水层中的新鲜地下水。

我国地下水工作正在逐步从供水工程单一主导向多元化方向发展,这也促使了地下水采样工作的内涵和外延相应地发生变化。在供水工程主导阶段,我国地下水监测水平不高,专用地下水监测井较少,很多情况下都是在水源井中采样进行常规离子和化合物分析,用来了解地下水的基本化学组成、简单推断其地球水化学的演化过程和确认是否适合饮用。条件虽然简陋,但由于水源井持续抽水,而且监测因子大多化学性质稳定,反倒能保证样品的代表性。但若由此推广开去,认为所谓的地下水采样就是“有人抽水接一瓶,没人抽水舀一桶”,那就大错特错了。我国有些具有垄断地位的测试机构就是如此行事,实在是让人哭笑不得。

我国地下水污染防治工作已全面展开,这时如果仍然沿用在供水主导阶段形成的旧思维就行不通了。人类已知的化学物质数以千万计,很多都可能演变成地下污染物,要搞清楚它们在地下三维空间中的分布情况谈何容易;更何况地下介质是包含土、岩、水、气、油的多相系统,污染物在这些相中的理化性质和分配规律千变万化。在这种情况下,要想通过地下水采样来摸清地下水污染的程度和范围,研究污染物的生发机制和运移机理,进而设计各类措施对污染进行限制、阻断、移除和修复,不下一番功夫是万万不行的。

很多发达国家和地区都针对地下水污染采样过程制订了标准和规范,它们形式各有不同,但核心思想大同小异:地下水污染采样并不是在水井打好后顺便采一个样品进行简单化验,也不是在已有的监测井中按照相关规范采集地下水样品的过程,而是以获取地下水污染信息为最终目标,合理确定水平方向和垂直方向的监测范围和精度,结合现有监测井并按需布置新增监测井,选择适当的钻进及成井工艺,根据监测目标确定采样方式,根据被监测物质的理化性质确定送样和分析规范,最终获取地下水污染物分布特征的系统性工程,在实施前一般需要制订完备的采样计划。

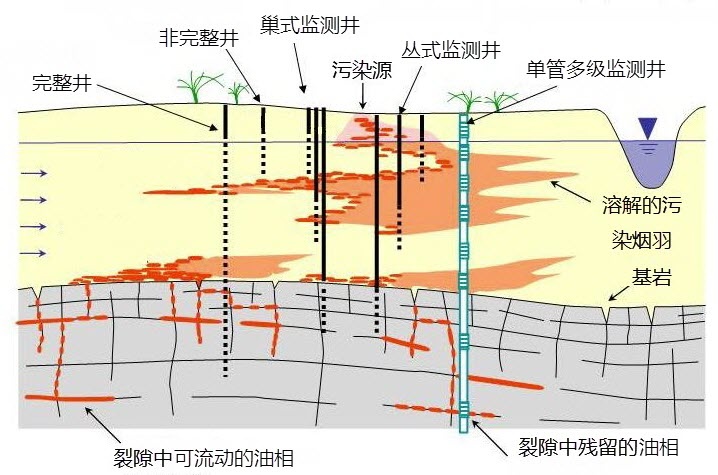

地下水中污染物赋存的形式多样,在采样过程中不可拘泥于某种特定形式,应根据污染场地具体情况有针对性地制订采样计划(图片改编自:www.waterra-in-situ.com)

地下水采样的监测目标五花八门,对应的采样规程也各不相同:比如氧化还原电位只能现场监测,阳离子样品要加酸固定,阴离子样品要冷冻保存,有些样品不能接触空气,有些样品要排除气泡,有些样品必须使用玻璃容器等等。无论监测目标如何变化,一次完整的采样过程应当至少包含以下内容:

●任何情况下,只要打开汽车引擎盖,都应该抽出机油尺查看机油液位;与之类似,只要打开井盖就应该测量静水位,水位动态信息是地下水工作的核心信息,再多也不嫌多;

●进行任何形式的化学测量或取样前应保证井孔内的滞水已经排空;

●携带实时水质仪器,用于测量地下水的现场参数,如pH、电导率、溶解氧等。这些参数不仅对地下水质具有重要的指示,同时也可以作为新鲜地下水稳定流出的标志信号;

●应保证地下水的主要常规化学成分(以“八大离子”为代表)得到测试,这些测试并不昂贵,但可以提供重要的基础性信息。